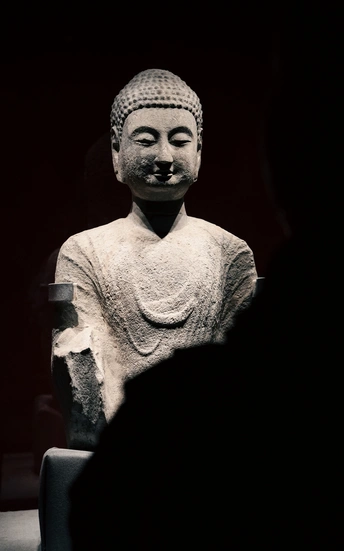

看见微笑|

古青州地区造像的面容不仅是艺术的表达,更是历史变迁与文化交融的缩影。从东魏到北齐,南北朝时期的佛教雕塑艺术经历了显著的风格变化,尤其体现在佛与菩萨的面部表现上。 👉造像面容的风格演变:从“清瘦”到“圆润” 在东魏时期,佛像与菩萨像的面容通常偏向“清瘦”,眼睛直视前方,苹果肌明显,线条硬朗,面部表情直接传达情感,这种风格与当时北魏的“汉化改革”息息相关。特别是孝文帝推行的改革,汉士大夫的形象逐渐主导了雕像的风格,被称为“秀骨清像”。 然而,随着北齐时期的到来,艺术风格开始发生变化,佛像的面容变得更加圆润柔和,饱满的线条取代了以往的尖锐轮廓。头部曲线变得圆滑,双眼微垂,神情含蓄,展现出更多内敛的情感表达。这一时期的造像风格,如同杨子华的“简易标美”和曹仲达的“曹衣出水”风格,代表了南北朝晚期艺术的圆润之风。 这一风格的变化,正是文化大融合的体现。它背后承载着艺术、政治与社会背景的深刻变化。通过对佛像面容演变的细致观察,我们不仅能感受到雕塑艺术的美学进化,还能窥见那个时代人们心灵的变迁。

#人像# #纪实# #索尼# #佛造像# #生活经历# #行走的摄影人# #看见微笑#扫码点赞、参与讨论

65.8

65.8

65.8