通俗易懂,讲明图片噪点的产生原因与消除手段!

2021-08-29

在星空银河、城市夜景等题材的拍摄中,最让人头痛的就是无处不在的噪点。这不仅会破坏画面的质感,也能逼疯“密集恐惧症”患者。

虽然网络社区也有一些关于噪点产生原理的技术解读,但是引入了“信噪比”、“电杂信号”等电子通讯专业本科生才会涉及的概念,对于初学的影友来说有些晦涩。

工科专业的“天书”之一,《信号与系统》

所以本文尽可能使用通俗易懂的方式,给读者讲明白图片噪点的产生原因与消除的手段。

产生原因

“弱光”噪点

一方面,在缺乏光源的夜晚这种客观的弱光环境,被迫去大幅提升ISO感光度参数,会带来密集的颗粒状噪点,并且很多情况下带有绿色或者紫色的色彩。

另一方面,即便是在白天,由于主观参数设置的原因导致曝光不足,靠后期强行提亮暗部细节,也会出现类似的情况。

密集的弱光噪点

例如这张拍摄于新西兰库克雪山的星空作品,光圈F2.8、曝光时间30秒,夜晚环境下ISO8000,放大检查暗部细节,就能明显看到密集的“弱光”噪点。尤其是靠近左下方边缘位置的区域,噪点还会呈现出明显的紫色。

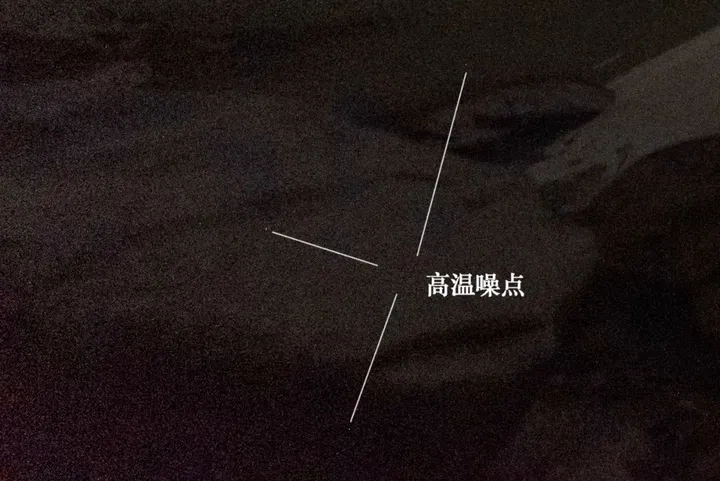

“高温”噪点

这个也被称作“热噪”。在相机的长时间曝光过程中,会导致感应器的温度升高,由此带来成片里的高温噪点。此类噪点一般呈分散分布的亮点状,密度不高、但是放大图片后可以看得更加明显,也会带有不同的色彩。

比如同样是这张新西兰的星空照片,也能看到多个高温噪点。

并且,由此可以总结出两种噪点的几个特性:

1、弱光噪点和高温噪点主要是产生机理差异带来的噪点形态不同,但是完全可以在同一张照片中同时出现;

2、弱光噪点的分布位置具有随机性,高温噪点的分布位置相对固定。

3、同等情况下,长曝光带来的高温噪点的强度远低于高ISO和强行提亮暗部带来的弱光噪点。

这个很重要,是后续很多降噪方法的基础。

降噪方法

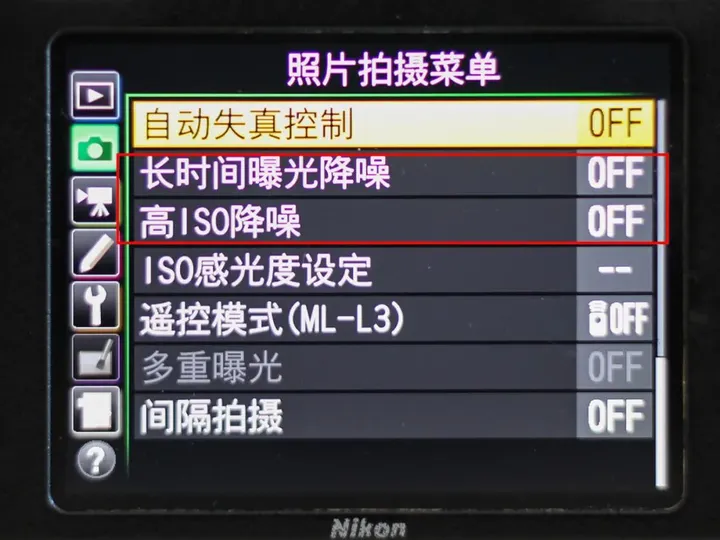

基本没用的“机身降噪”

在正式开始讲降噪的方法之前,先说个题外话。不少相机也自带一个机身降噪功能,但从实际的情况来说,这个非常鸡肋:不仅会在拍摄现场花费大量的时间,而且只对JPG格式的图片有用。

由于我们拍照大多会用Raw格式,所以这个机身降噪不会带来一点帮助,最好选择关闭。

使用大光圈定焦镜头

在拍摄星空题材的时候,面对弱光环境,比较普遍的方法就是使用大光圈的定焦镜头。相比于变焦目前只能做到F2.8的光圈,定焦镜头则能很轻松达到F1.8乃至1.2,那么同样的环境下,就能大幅降低ISO的数值,从而避免弱光噪点。

适马定焦镜头

比如我现在就是使用14mm F1.8、20mm F1.4 和 35mm F1.4这三个镜头来拍摄银河,所得到的的照片一下子就干净了很多。下图是在青海水上雅丹景区取景,F2.2、25秒曝光,ISO4000,单张出片,噪点完全可控。

水雅丹银河

现场降温

镜头可以选择大光圈的定焦,而面对机身长曝光时发热的问题,则可以尝试多种方法进行现场降温,来减少高温噪点。

比如在专业的天文摄影中,面对动辄数个小时的长曝光,可以引入冷冻CCD相机来保持感应器的温度。此外,不少星空发烧友也会尝试给普通相机添加散热风扇的方式来降噪。

冷冻CCD

优先提升曝光时间

在前文中,我们就通过对比两种噪点的效果,可以看到高ISO带来的弱光噪点比长曝光带来的高温噪点要更加明显。因此,我们在面对进光量不足的情况下,尽量优先去提升曝光时间。

由此延伸出的知识点,就是拍摄银河这样的题材,由于地球自转的原因,曝光时间常常会受到“400法则”的限制,不能无限期的增加。所以专门有一个赤道仪的装备,来抵消地球自转的影响,让曝光时间从一般的25秒延长到10分钟。这样感光度就能从大约4000~8000的水平,直接降低到ISO200左右,从而大幅减少弱光噪点。

赤道仪工作状态

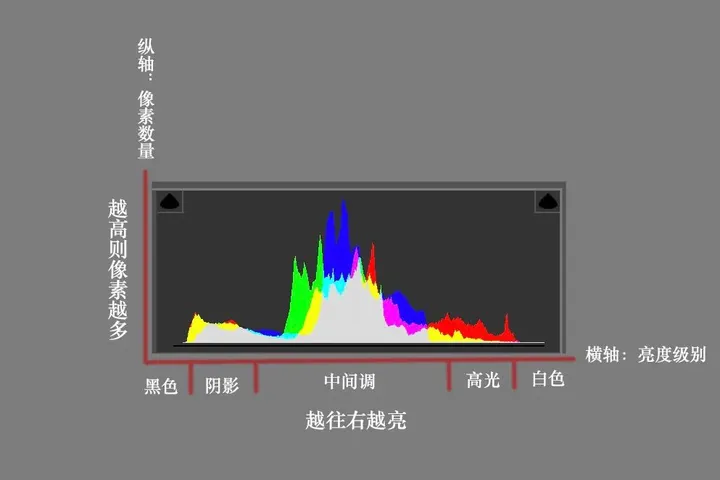

适当向右曝光

前文所说,弱光噪点一部分产生原因是客观的光线不足,另一个则是由于本身参数设置的问题,导致进光量较少,等到了后期环节再去提亮暗部就会产生的大量噪点。

因此,我们要学会适当向右曝光。这就要求在拍照的时候学会检查直方图,尽可能让其在横轴的分布靠右一些。宁可后期压暗高光,也不要去提亮暗部。

由此也存在一个特别的情况,就是银河的拍摄。为了让直方图朝右一些,就要大幅提升ISO参数,同样会带来弱光噪点。很多初学者的困惑在于,此时该如何取舍?

这就要从实际的经验来总结了。在大量的尝试中,我们发现ISO达到4000的情况下,继续提升到6400、8000乃至10000,增加的弱光噪点并不算太多。相反,如果不去提升感光度,导致地景的细节曝光不充分,感应器没有被“喂饱”,后期提亮产生的噪点反而更多。

额济纳怪树林银河原图

额济纳怪树林银河成片

因此,两害相权取其轻,在银河拍摄的时候,感光度放心大胆地开也要去保证直方图的适当向右。

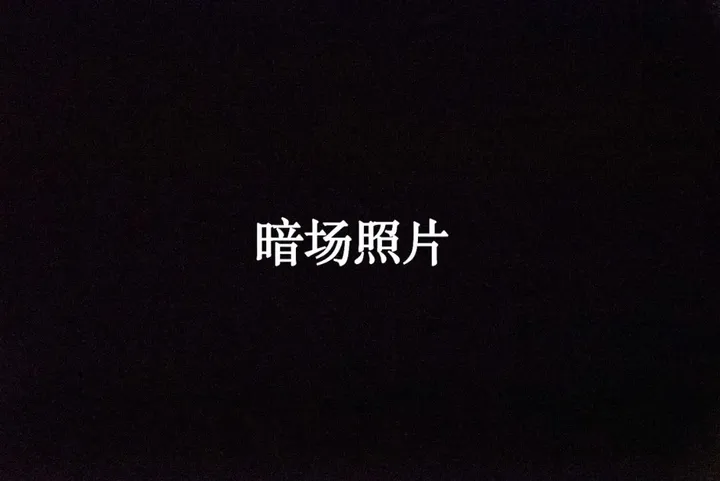

拍摄暗场,后期降热噪

前文提到,高温噪点的分布位置相对确定。因此有一个比较进阶的方法,就是拍摄现场合上镜头盖,在相同环境中、用相同的参数快速再去拍一张全黑的“暗场照片”。此时图片上只有一些亮点,跟原图的高温噪点几乎完全一致。将暗场素材跟原图一起导入Photoshop,再用差值的方法就能快速消除高温噪点。

由于操作的方法较为复杂,所以本次教程仅作为引入了解。后续的课程会另开章节进行专门的示范。

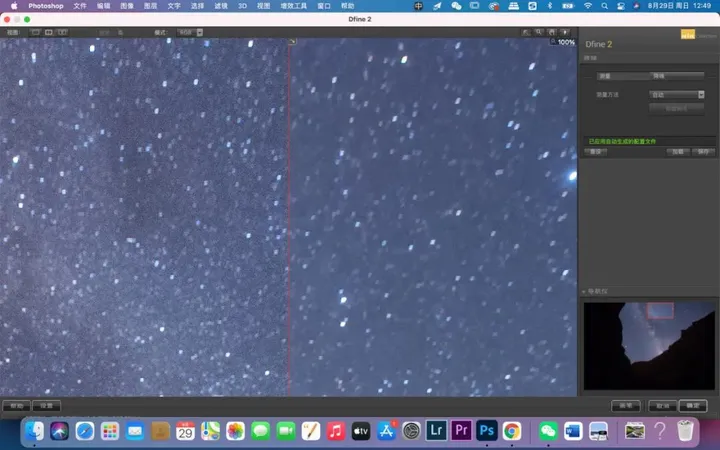

Dfine2、Topaz插件降噪

上文的几种方法主要是集中在前期的操作,随着算法技术的进步,也有越来越多的降噪程序被开发了出来。从我的使用体验来看,比较值得推荐的是Nik Collection的Dfine2工具和基于AI的Topaz Denoise。

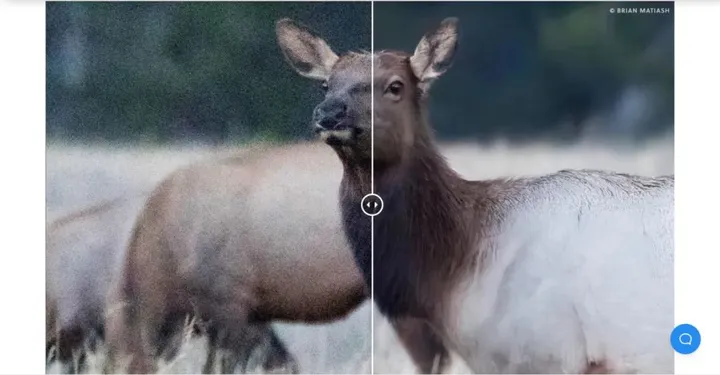

Dfine2工作界面的降噪效果对比

Topaz的官方样张降噪效果对比

这些后期降噪软件的优点是成本低,不用额外花钱引入新的器材;容易上手,基本都是傻瓜式操作,打开工作界面之后就能交给算法自动处理。

缺点也同样明显,降噪同时也会带来画面细节的损失,乃至会出现明显的模糊。

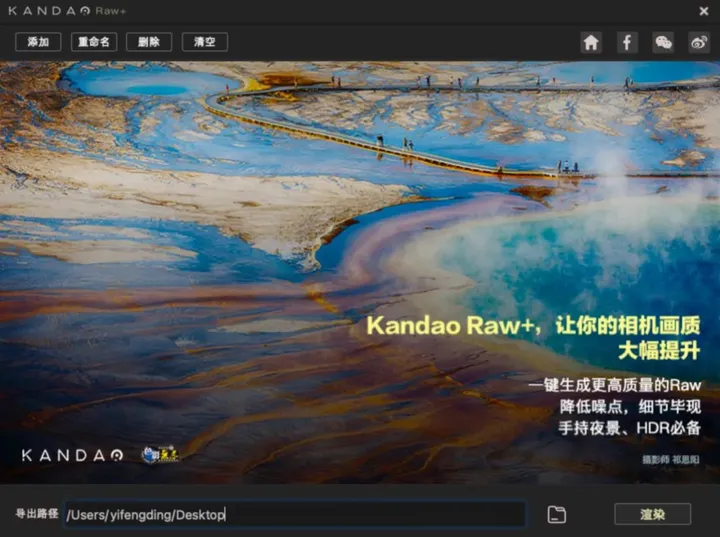

Raw+等软件堆栈降噪

弱光噪点的分布具有随机性,那么如果连续拍摄多张,可以说每张照片的噪点都各不相同。由此产生了一种新的降噪方法,就是前期连续拍摄,再后期将一组素材进行平均值堆栈。每张照片中的风景元素是保持不变的,因此不会受到“平均”算法的影响;而随机分布的噪点则会被大幅降低强度。

这个操作可以通过Photoshop自带的堆栈功能来完成;而如果涉及到星空题材,银河与地景会随着时间变化而产生位移,就需要用专门的Raw+软件来处理,在堆栈的同时进行自动对齐。

Kandao Raw+工作界面

本文总结

在本次课程中,我介绍了噪点的产生原理和画面效果,以及多种实用的降噪方法。所以噪点不除不行,没有噪点的照片才是好照片。

欢迎关注

欢迎添加微信 343166584,或者扫描下方二维码,加入我的摄影答疑群。

-THE END-