廖永勤的阆中|黑白影像下的千年心跳

2025-08-14

「 廖永勤的阆中 」

林路撰文

(林路:上海师范大学教授、资深摄影评论家、策展人)

当代摄影的强大功能,其纪实特性是无所不在的“灵魂”。在一般意义上,每当你释放一次快门,就是对现实社会或日常生活的一次“纪实”——不管你如何构图取景,不管你是如何的客观冷漠或是热情关注,现实的对象最终获得永远的定格。然而问题的关键不仅仅于此,特别是当一个摄影家用镜头面对活生生的现实时,“纪实”的重点落在那一点上,其结果往往会大相径庭。

当我在摄影家廖永勤近千平米的摄影工作室里,细细浏览他镜头中的阆中,通过巨幅的黑白影像似乎感受到了摄影家激情的呼吸,以及他对影像纪实力量独特呈现带来的震撼。如同2016北京国际摄影周在*****开幕的那一刻,廖永勤以“金路奖”获得者的自信,走上红地毯的那一刻,支撑他艺术成就的故乡阆中,一瞬间幻化成激情浓郁的黑白乐章,延续着一直到今天的灵魂升华。

•廖永勤阆中摄影文图作品|学道街贡院广场上,人们在激情澎湃的伴奏下,踢腿摆臂,摇曳身姿,成为街头独特风景线。

我由此想到,廖永勤摄影工作室里的那些巨幅黑白画面,并非是对一座古城的简单记录。廖永勤镜头中的阆中,沉淀着历史厚重的呼吸,传递着“华胥孕伏羲”的回响;廖永勤心灵中的阆中,击打出当代曼妙的节奏,续写着“嘉陵第一江山”的神韵。浓影淡墨中,是一位游子献给故乡的激情篇章,更是留给后人难以言说的文献瑰宝!

位于四川盆地北部、嘉陵江中游的阆中,素有“阆苑仙镜、风水宝地”之美誉,是中国第一风水古城、世界千年古县、中国春节文化之乡……更重要的是,在廖永勤的生命历程中,是独一无二的魂牵梦绕之处。于是在十多年寻寻觅觅的回望下,留下了无数深深浅浅的心路旅羁——如同回到母亲襁褓的婴儿,将一声嘹亮的啼哭,石破天惊于这个喧嚣繁闹的时代。

•廖永勤阆中摄影文图作品|亮花鞋阆中被誉为“春节文化之乡”,春节习俗被列入省级非物质文化遗产代表性项目,其中流行在老观古镇一带的群众表演亮花鞋,又是独具特色和魅力的文化活动之一,原创民俗舞蹈。

先说“历史厚重的呼吸”——杜甫诗句中“阆州城南天下稀”的赞叹,尽管早已淹没在历史的烟尘中。但是凭着对故乡的那一份热爱,以及为古城的历史文化存真的强大责任心,廖永勤按下快门的每一个瞬间,都试图在历史的烟尘中定格依稀可见的遗踪,为一个在现代化进程中快速“褪色”的古城,挽留些许沉重的“叹息”。

我们看到了逆光下的皮影戏,栩栩如生的曼妙身姿被勾勒出一圈若隐若现的银光,自信地“行走”在千年不变的瓦檐上,走出了一个世纪的困惑;我们看到了巨幅帘幕下一字排开的充满诱惑力的绣花鞋,民间艺术的传承在这一刻被定格为永不消逝的神奇元素,看似静态的“亮花鞋”错落着欲说还休的依恋,以及中华文明得以延续的“玄机”;至于格调古朴的茶馆酒肆、飘然翻飞的烧花舞龙、铿锵喜庆的巴渝鼓舞等充满烟火气息的市井民俗,让看似“褪色”的古城找回了曾有的勃勃生机。

•廖永勤阆中摄影文图作品|思依镇农贸市场

然而,正如前面所言,廖永勤的镜头所指,并非是对一座古城简单的记录,而是通过异常冷静的观察,悄无声色地攫取“古韵”在不断消失过程中的碎片,一点一点拼贴成斑斓的视觉万花筒,承担起异常沉重的历史重任。在他看来,那些看似不显眼的景观似乎强调了成像机器所呈现给人类的原本状态,却是凸显了一直被人们的思想或热情所忽略掉的东西。

那个背筐载鹅行走街市的农妇,那个艾灸盒上冒着青烟的无名身影,以及卖豆花的、打锅盔的、杀鸡宰鱼的、挑凉粉担担的、掏耳捶背等等无数灵动的造像,看似琐碎却无一缺失地构成了阆中的生活百科。十多年所有的努力,正是希望在按下快门的那一个瞬间,告诉你一种真实的存在,真的就像是生活中日常呈现的那样,就像是你回眸一瞥看到的那样。

但是,廖永勤在古城行走中的定格,更是在暗示你,什么才是生活中的真实——摄影语言的本体特征,在这里起到了至关重要的隐形力量——这就是文献纪实背后隐藏的价值所在,也是社会责任感的真实呈现。

•廖永勤阆中摄影文图作品|阆中妙高镇。图为父亲83岁生日宴那天,摆下坝坝宴,亲朋好友欢聚一堂。(※坝坝宴,也称九大碗流水席,是四川地区传统特色菜肴之一,其特色注重的是蒸菜,原意是以蒸菜的九大菜而得名)

于是,渐渐的,阆中古城变得鲜活起来,从历史的脱胎换骨中让人惊艳不已,也让那些刻骨铭心的细节,让中国四大古城之首的阆中古城,成为永远活着的“文献”。更重要的是,出于这样一种强烈的社会责任感,廖永勤舍弃了许多摄影人所热衷的“诗和远方”的拍摄路径,而是从他生长的故乡最为熟悉的日常入手,积十二年之功,深入而全面地保留了一份无可匹敌的视觉文献,也给当代摄影的价值观,奉献了一份不可多得的经典范例!

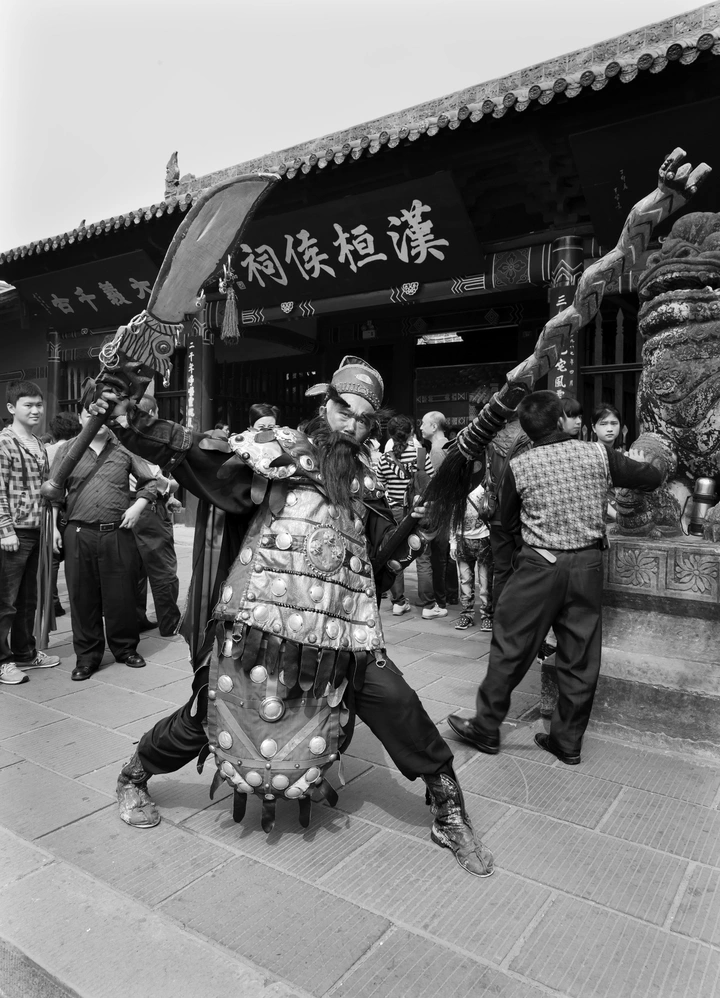

•廖永勤阆中摄影文图作品|两颗大榕树,位于阆中古城双栅子街。“桓侯”指张飞,张飞曾任阆中太守,阆中古城内有“汉桓侯祠”。有传说张飞“立马勒铭”,“勒”,指雕刻之意。

再看“当代曼妙的节奏”——这是当下摄影圈子里讨论最多的话题。什么是摄影的当代性?摄影的文献价值已经式微了吗?即便传统的文献类纪实方式随着摄影的空前普及,已经不需要专业的摄影人投入那么多的精力,或者说其价值观应该到了重新审视的时候。

即便无所不在的照相机、手机乃至布满街头的摄像头,都在无形中扮演着文献纪实的角色。然而,摄影从“实用性工具”的属性中解放出来的那一刻,试图成为当代艺术领域中重要角色时,纪实的文献价值也从来没有消失过,只不过以更为当代的方式,需要更有才华的摄影人施展出更为个性化的“魔力”。

•廖永勤阆中摄影文图作品|古法榨油天林乡五龙村农耕文化体验馆

回想上个世纪70年代出现的“新纪实”,那一代摄影人就是想挣脱传统纪实摄影简单化记录束缚,走向更为个人化、更多样化的表现空间。萨考夫斯基早已总结说:“他们的目的不是去改造生活,而是认识生活……他们都一致深信,平凡的事物才是真正值得关注的,应该有勇气去关注它,而少说那些空洞的大道理。”

也就是说,纪实摄影除了人道主义和人文关怀之外,是否应该有其它不同的作用,或者借助新的手法更好地拓展“纪实”的表现力。这不是说,“新纪实”摄影不是放弃对人类公共命运的关注,而是将重点更倾向于以个人经历作为出发点进行拍摄,而非如以往的纪实摄影,摄影人一直是一个隐藏的角色。

我们欣喜地看到,随着摄影本体认识的不断加深,加上摄影人借助自身实践所产生的巨大效应,摄影的当代性很快就以其不可抗拒的魔力呈现出来,并且直面社会,构成了当代摄影在“纪实”空间里不一样的“面貌”。廖永勤这些年在阆中的实践,也正是在这一层面上,无形中为纪实摄影的当代性,从文献纪实的另一面,提供了一个值得参照的样本。

•廖永勤阆中摄影文图作品|杜家客栈

仔细品读阆中的长卷,你足以感受到廖永勤个性化的视觉语言以其当代性的穿透力,将传统的纪实摄影提升到更为个人化、人性化的空间。

你会注意到那幅画室中的“猎奇”,当无数张画像“注视”你的瞬间,那个回眸一瞥的眼神,一下子穿透了时空的羁绊,让你有了莫名的“感动” ;你会注意到街头错综复杂的“写生”,阆中父老乡亲的那些脸,被前景中杂乱曲卷的电线分割成若隐若现的当代“记忆”,以符号化的方式构成了有趣的“隐喻”;最是那幅茶馆中的人物特写,混沌漆黑的背景中,凌空般“升起”的盖碗,让面目不清的茶客隐身在民俗文化的无限遐想中,似乎就是廖永勤化身其间,置身与阆中的“仙境”,萃一口香茗,尽享人世间的甘甜!

•廖永勤阆中摄影文图作品|阆中古城南门城墙上《皮影嫦娥奔月》

十二年间行走在阆中古城中的廖永勤,一方面借助摄影与生俱来的“纪实”力量,为一座古城也为这个世界保留了一幅幅栩栩如生的“肖像”。同时,他每时每刻都是在探索“现代化的可视性”的过程中,借助对“绝对的客观”的逼近,证明摄影的真实与否,是源于拍摄者对世界的态度、对被拍摄者的态度,被拍摄者对于世界的态度,以及日后观众对真实的要求和理解。

廖永勤心灵中的阆中,不是意外,不是过客,并非简单地用“所有活着的东西”取代对存在深度的表现。每一次快门声响起之际,对时间、姿势和构成都有着苛刻的要求——因为活着的东西,瞬间即可捕获,拍摄就如同“抬手”一样,是局部的图像。而廖永勤带给我们的,是作为个体的另一些概念,另一些形式,另一些可视性,是物的心灵的外化……

•廖永勤阆中摄影文图作品|阆中老观镇,非物质文化传承人刘德志正在表演具有巴渝舞遗风的巴象鼓舞。阆中曾为巴国国都,巴汉文化在此交融,源远流长。

这样一种作为当代摄影走向的“主观性”的呈现,会具有更大的主导力量,让我们得以在深入感受阆中这座古城无尽魅力的同时,又自然地进入了廖永勤的内心世界。坦而言之,除了记录和见证新闻事件或人物的狭义新闻摄影之外,在这个越来越虚拟的世界中,摄影力量已经不再是单纯地“再现”现实世界,摄影已经到了利用各种手段借助“模仿”的方式从内心“记录”世界,探讨虚拟与真实之间的关系,以便更加深入地理解 “真实”。或者说,摄影越发变得更加“主观”,当代摄影已经不仅用来“发现”世界,而更多是用来“解释”世界。

在廖永勤的摄影工作室里,最让人心头一颤又特别引人入胜的画面,莫过于他在嘉陵江边拍摄的皮影题材。高达3米的三个川北大皮影,傲然站立在苍茫天地之间,历史风韵与未来遐想在这一刻神灵汇聚,文献记录和当代符号既让真实的力量变得刻骨铭心,也让内心的期待显得扑朔迷离。

•廖永勤阆中摄影文图作品|在艺术家的创意下,高达三米多的川北皮影伫立于苍茫古道,仿佛眺望着古与今、城与人。在阆中,新的元素不断兴起,旧的传承却仿佛从未断开。

当然,当代是有传统的,当代并非是对传统的放弃。也就是说,真正能够感受和理解传统的摄影人,才是能够深入当代问题的摄影人。廖永勤在从不轻言放弃传统的具有人文关怀的文献类纪实摄影价值观的“底线”上,大胆地借助“新纪实”或“主观纪实”的探索,为时代的走向留下更多心灵的“纪实”轨迹,而非简单地留下一部视觉文献!

我在想,廖永勤的阆中为后人又会留下什么?记录一座古城吗?这岂非小看了影像的力量!图解一个时代吗?这样的评价也同样显得幼稚!因为真正优秀的创造者,他的影像不再会是简单地告诉人们,在哪一个地域和哪一个瞬间发生了什么,而是通过拍摄者入木三分的观察力和思考力,呈现给无数的后来人:在这个世界的某一个似乎无足轻重的时代,有一个叫廖永勤的摄影人,他是如何观看阆中古城和这个世界的!或者说,他所呈现的,就是一个时代不可能重复的艺术家观看和理解世界的方式!因为,只有个性化的看待世界的方式,才可能证明人的存在,而非世界是怎么存在过的……

•廖永勤阆中摄影文图作品|阆中古城张飞庙扮演张飞者

•廖永勤阆中摄影文图作品|阆中下新街油茶

•廖永勤阆中摄影文图作品|千佛镇吊脚老茶馆,喝茶老人特写。

这也不禁让人联想到,在2021年大理国际影会上,廖永勤荣获“金翅鸟最佳摄影师大奖”的作品《复读的现实》。他和策展人王庆松联手,用400余平米的展场,向观众展出了颇具当代意念的31幅摄影作品。画面以廖永勤自己创立的金勤集团位于海南三亚的英迪格酒店项目为取景地,用独特的艺术手法表达了他对人生和社会的思考。有意思的是,这组颇具当代意味的摄影作品背后,更是廖永勤源于童年记忆的个人情感空间的一次积聚和喷发的过程,也是充满了童心的梦想成真的过程。如同他注入了毕生的情感对阆中长时间纪实,以致厚积薄发,用看似不同的视觉表现语言,完成了一次殊途同归的亮相。

•阆中河溪渡口,一位年轻姑娘穿着时尚衣服走下渡船,巧笑嫣然。

情感的力量又让我回归了对廖永勤的更为深入的解读。尤其是从移情——“感情移人”的心理学空间,读出了廖永勤镜头中古城阆中不同凡响的魅力。所谓移情,是以对象的审美特性同人的思想、情感相互契合为客观前提,以主体情感的外扩散和想象力、创造力为主观条件,是对象的拟人化与主体情感的客体化的统一,也是审美认同、共鸣和美感的心理基础之一。

移情其实并不神秘,远在神话、语言、宗教、艺术以及原始民族的形象思维中触手可见。古代著名画家顾恺之就曾对移情现象进行分析,提出了“迁想妙得”、“妙对通神”的概念加以概括。最奇妙的就是,移情现象中物我相互交融、渗透,往往能让最终的作品登上审美活动的高峰。

•阆中杜家客栈

然而很多摄影人最容易忽视的是,“移情”最重要的基点,就是要求创作者对自我的社会生活积淀注入真挚的情感因素,也就是借助个体化情感的力量达到最大限度“移情”的效果,从而在感动自己的同时,才能感动更多的世人。

廖永勤的阆中,内容上看是纪实的,形式上看是当代的,本质上,正是情感的融合所产生的“化学”反应。借用诗人艾青的诗句:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”廖永勤对故乡一往情深的眷恋,借助黑白影像完成了一次非凡的艺术超越。情感的力量将纪实的文献价值融入个人体验的博大空间,让平淡无奇的现实瞬间活了起来,变成永恒!

•2013年10月,阆中古城下新街,一对80多岁老年夫妇。

•阆中锦屏山皮影灯光秀

于是我有了充分的理由,邀请诸位静下心来沿着看似简洁的“黑白路径”,走入“巴蜀要冲”的阆中,触摸一位游子回归内心的温情!

廖永勤,男,汉族

1969年2月生于四川省阆中市,现任中国摄影家协会会员、成都国际摄影文化交流协会主席。作为新文艺群体中的代表性人物,他深耕摄影艺术领域多年,在创作实践、行业交流及人才培育等方面均展现出深厚积淀与突出贡献。

一、摄影创作:聚焦人文与自然,屡获权威认可

自1988年开启摄影生涯以来,廖永勤专注于自然风光与人文摄影创作,以纪实手法捕捉全球自然风貌与民俗风情,早期重点拍摄九寨沟、黄龙、若尔盖草原的生态之美及藏羌民族的鲜活文化。2012年起,他将镜头聚焦家乡阆中古城,以独特的视觉语言呈现古城的风土人情、社会发展与历史变迁,同时探索当代摄影艺术在个人创作中的多元表达。

其作品屡获国内外权威奖项肯定,核心成就包括:

• 2016年,凭借《古城阆中》《佤山乡情》系列作品,荣获国家文化部颁发的中国摄影“金路奖”(该奖项为国家文化部摄影艺术最高个人成就奖);

• 2021年9月,《复读的现实》系列观念作品斩获第九届大理国际影会“金翅鸟最佳摄影师大奖”(大理国际影会为国际公认的中国顶级摄影平台,此奖项为影会唯一全场大奖);

• 2021年,入选“2021中国摄影师年度排行榜”,成为该年度全国仅10位获此殊荣的摄影家之一,位列第四;

• 2024年5月,历时13年精心创作的摄影专著《阆中,故乡的记忆》由中国摄影出版社正式出版,该书不仅为传承中华传统文化、展现阆中人民的精神风貌提供了珍贵影像记录,也为推广四川地域文化及阆中旅游发展发挥了积极作用。

此外,其数百幅作品先后在《中国摄影报》《国家地理》《中国航空》《四川画报》等权威报刊发表,作品影响力广泛辐射摄影界及社会大众。

二、行业推动:搭建交流平台,助力摄影事业发展

作为成都国际摄影文化交流协会主席,廖永勤积极投身摄影行业组织工作,致力于推动中外摄影文化交流与行业繁荣:

• 牵头组织协会会员在法国、巴西、美国、西班牙、俄罗斯、德国及中国台湾、香港等国家和地区举办摄影艺术展,为中外摄影师搭建了跨文化交流的重要桥梁;

• 支持并协助创办成都当代影像馆,该馆运营五年多来,已成功举办近百场中外摄影大师作品展(涵盖萨尔加多、贝尔纳•弗孔、森山大道、安藤忠雄、朱宪民等国际国内名家),同时开展30余场面向四川民众的艺术公益教育与文化推广活动,极大地丰富了公众的艺术生活;

• 深度参与第一、二届成都国际摄影周(该活动为国内公认的代表中国最高摄影水平的顶级盛会),以实际行动助力成都建设国际文化大都市,践行摄影人的社会责任。

同时,廖永勤以深厚的艺术情怀投身摄影收藏,目前已收藏萨尔加多、贝尔纳•弗孔、森山大道、阿诺、巴贝、克里斯蒂娜•德米德尔德、安藤忠雄等国际摄影艺术家的作品,以己力所能及之力推动和提升摄影艺术作品的市场价值。此外,他还关注国内经济条件有限但极具艺术天赋的青年摄影家,通过购买作品、提供资助等方式支持其艺术创作,为中国摄影事业的后备人才培养注入力量。

-THE END-