浅谈京剧舞台摄影

2022-10-17

梅葆玖先生清唱昆曲《牡丹亭·游园》选段

2011年5月9日(下午) 国家大剧院·小剧场

一、戏曲舞台摄影的定义与评价标准

戏曲舞台摄影是指在戏曲演出过程中抓拍的摄影作品(不包括摆拍照片),通过摄影这一艺术形式,将戏曲舞台上的艺术形象生动而完美地表现出来。

我曾在网上看到两位摄影师就一张京剧舞台剧照引发了争论,二者对片子的评价截然相反,由此我也想到了一个重要的问题:京剧舞台摄影作品的评价标准是什么?

京剧《宝莲灯》

郭 霄 饰 王桂英、李 博 饰 刘彦昌

郭明月 饰 沉 香、张 琦 饰 秋 儿

2015年11月29日(晚) 北京梅兰芳大剧院

对这个问题,似乎没有现成的“官方标准答案”,笔者以为,评价京剧舞台摄影作品应该考虑如下几方面内容:

首先,京剧是一个戏曲剧种,它的核心内容用一个字来概括就是“戏”,舞台摄影作品必须紧紧围绕这个字来做文章,如果片子把这个字给拍丢了,那么无论具有多少其它优点,都只能是失败之作。

其次,众所周知:京剧是“角儿”的艺术,同时也要求舞台整体呈现“一棵菜”的演出风貌。因此,片子中的人物无论单人或是多人,一定要在“戏”的情境中,同时还要兼顾京剧舞台形象美的呈现。

再次,在摄影技术层面没有明显问题,比如:对焦、测光、曝光、白平衡、构图等方面。此外,后期处理要适度,因为舞台摄影具有纪实性,舞台上的真实呈现不能随意改动,因此不提倡移花接木、改头换面式的后期处理。

现代京剧《红灯记》

张浩洋 饰 李玉和、张译心 饰 李铁梅、毕小洋 饰 李奶奶

2015年7月19日(下午) 北京梅兰芳大剧院

如果要求再高一些,京剧舞台摄影作品应赢得三方的满意,即演员、京剧观众以及对京剧接触不多,甚至从未看过京剧的人。能得到此点,那一定会是一张优秀的作品。

二、戏曲舞台摄影到底拍什么?

著名摄影大师尤素福•卡什曾说过,摄影师必须尽可能对他的被摄对象有更多的了解,以建立一种直接的心心相印的关系。因为只有心灵才是照相机真正的镜头。这句话用在戏曲舞台摄影领域也十分恰当,摄影师在解决了摄影基本技术层面的问题之后,最好多花些时间来研究研究戏曲本身。

京剧《荒山泪》 张火丁 饰 张慧珠

2016年3月27日(晚) 北京长安大戏院

戏曲舞台摄影是个很小但很专业的领域,对于一般摄影师来说,它的“门槛儿”就在于对戏的认识和把握上,看似只有一步之遥,然而这却是一大步。首先得真爱这门艺术,其次必须有悟性,此外就是要真正下功夫、花时间去学习和研究,离了这三条是不可能成为合格的京剧舞台摄影师的。

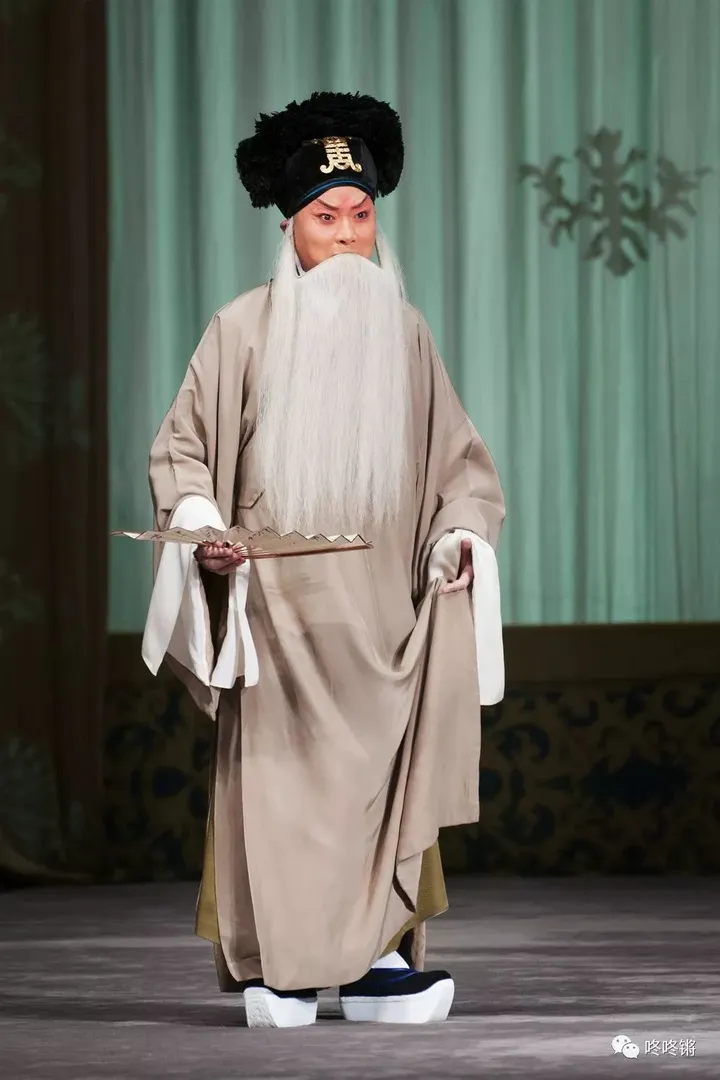

京剧《碰碑》 李末 饰 杨继业

2012年5月19日(下午) 中国戏曲学院大剧场

舞台摄影拍的核心内容是“戏”,如果标准再高一些的话,应该在抓住“戏”的同时充分体现戏曲美感。

既然舞台剧照拍的是戏,那么摄影师就必须研究戏。首先是弄清剧中角色的基调,这一点应该不难,京剧人物的善恶忠奸都是脸谱化、概念化的,基本上一目了然;其次要随着剧情的逐步推进,随时把握对角色的情绪,选择最佳时机进行拍摄。所谓的“最佳时机”,就是指演员表演到某一点上,此时情绪最饱满,表情与剧情需要吻合,身段或工架到位(手、眼、身协调一致),神气十足。然而这个“饱和点”持续的时间是非常短的,如果摄影师抓不住,过了这个点,哪怕身上没变,眼神稍微一散,拍摄时机就错过了,拍出的片子就完全是两个样!

京剧《杨门女将》 康静 饰 佘太君

2014年6月22日(晚) 北京长安大戏院

戏曲舞台摄影一定要拍“戏”,在此基础上,如果能将两个演员的“对手戏”抓拍到位的话,一般来说就比单人剧照的“戏”更足,但拍摄难度也自然加大了不少。难度到底大在什么地方呢?主要是拍摄时机的把握。演员表演时,摄影师要通过取景器认真看戏,注意他们的唱念节奏,情绪的外化表现,特别是话白、眼神交流时候的神态,寻找最佳的拍摄时机。这种时机是稍纵即逝的,因此当机会来临的时候,要果断释放快门,定格画面。当然,拍摄时候还必须同时考虑曝光的控制,以及构图是否合理的问题。因为是多人剧照(两个或更多角色在内),所以要为画面中的人物安排好所处的位置,主次必须有分别。单人剧照如果构图不理想,可以通过后期裁切的方法进行调整(二次构图);多人剧照因为画面中牵扯的人物多,裁切起来就更难了,把握不好会顾此失彼。

京剧《白蛇传》

付佳 饰 白素贞、张兵 饰 许仙、白玮琛 饰 小青

2015年8月20日(晚) 北京梅兰芳大剧院

我以为,舞台摄影拍摄两个以上角色在内的剧照比单人的拍摄难度要大很多,因为拍摄多个人物,摄影师要考虑和注意的问题也随之增多。单人剧照讲究神气,以及在此之下拍摄对象手、眼、身的协调一致,角色的状态要捕捉准确,绝对不能游离于“戏”外。多人剧照要注意到单人剧照所留意的全部内容,且剧照中的每一个主要人物都要符合这些要求。此外,还要能体现出角色之间的交流,这样的剧照才有可能生动、精彩。如果再要求严格一些,假如片子里主要人物身后站了四个龙套,即便有一个精神松懈或者视线明显与另外三位不同,都将使整张片子大打折扣。京剧舞台上讲究“一棵菜”,无论角色大小全都要好看、齐整,舞台摄影师务必懂得此理,拍出来的片子也应当有“一棵菜”的追求。

京剧《群英会》 李宏图 饰 周瑜、朱强 饰 诸葛亮

2011年12月31日(晚) 国家大剧院·戏剧场

京剧是“角儿”的艺术,也就是说它是人的艺术,从这个意义上说京剧舞台摄影其实是一种特殊的人像摄影,一般情况下,很多人像摄影中的拍摄方法和注意的要点,都可以直接拿来用于拍摄舞台剧照。比如:人像摄影要求注重人物眼神的捕捉,我的老师甚至曾经说:“人物的眼神表现到位了,这张片子不会差到哪儿去。”在舞台摄影领域也同样适用。再比如,人像摄影领域强调通过影像来放大拍摄对象身上的优点,其实舞台摄影又何尝不是如此呢?舞台摄影师也必须能把握不同演员外形和表现力方面的优点,并将其放大、定格。但这不容易,要做到对京剧表演程式十分熟稔,能在很短的时间内熟悉不同演员的表演节奏,没有长时间的看戏、学习、积累的过程是绝对办不到的,另外,如果没有好悟性并且勤于思考,恐怕也难以成功。

京剧《连升店》 萧润年 饰 店家、萧润德 饰 王明芳

2014年10月30日(晚) 北京长安大戏院

京剧舞台摄影有其特殊性,只掌握一些普通人像摄影的拍摄手法和规律是远远不够的,因为它的专业性很强。我认为京剧舞台摄影成功与否,纯粹的摄影知识在其中占的比例最多30%,而起决定性作用的50%则取决于摄影师对京剧本体的认识和表达水平,另有10%的后期处理水平,以及10%的器材水平。有的摄影师在拍片子的时候完全不考虑节奏,忽视锣鼓的存在,这样定格出来的舞台人物总是感觉很别扭,手、眼、身均不协调,这就如同唱戏没有板眼,听着就别扭的道理是一样的。京剧的唱念做打,无一可以不顾节奏,因此拍京剧不讲究节奏是行不通的。

京剧《青石山》 陈艺心 饰 九尾玄狐

2016年3月13日(下午) 北京长安大戏院

我也看过一些很优秀摄影师拍摄的京剧舞台摄影作品,他们往往比较关注台上光影的构成、色彩的对比、演员动作过程中呈现的特殊姿态,以及髯口、水袖、靠带、翎子等飘摆起来形成的线条……但这种摄影却往往最大限度地忽略了演员本身的神气、表情、眼神、身段等最要紧的方面是否符合戏曲审美理念或戏曲规范的要求,说到底就是舍本逐末,把“戏”拍没了。产生这种现象的原因就是三个字:不懂戏。

京剧《青石山》 李扬 饰 周仓

2016年3月13日(下午) 北京长安大戏院

在我看来,舞台摄影师既要懂戏,又要深入研究摄影技术。但就京剧舞台摄影的实际操作层面而言,“懂戏”与“技术”所占的比重更大些,大致要占到六成;而纯粹的摄影技术只占三成,剩下一成取决于对摄影装备。事实上,只有不断深入研究京剧的表演规律、程式、节奏,才有可能逐渐懂戏;仅仅了解剧情,知道剧中人分别姓字名谁,甚至跟演员私下很熟,这根本不可谓之懂戏。学摄影技术当然不易,但要想懂戏则更难,非得真爱这门儿艺术,并且经年累月地积累才行,这是一门“内功”,同时也是个“慢功”。

京剧《银屏公主》 姜亦珊 饰 银屏公主

2017年4月29日(下午) 北京长安大戏院

我所谓的“懂戏”指的是摄影师应当熟悉戏曲的表演程式,懂得舞台表演的节奏规律。以京剧为例,演员在台上“运动”大都属于“有规律运动”,是要听从并与场面(乐队)配合进行的。掌握了这些规律算是基本懂戏了,遇到没看过的戏也照样儿能拍出像样儿的片子来。当然,戏曲艺术博大精深,所谓“懂戏”也是没有止境的,套用一句广告词:没有最懂,只有更懂。戏曲舞台摄影师必须不断学习方方面面的戏曲知识。

京剧《战宛城》 舒桐 饰 曹操

2019年7月30日(晚) 北京长安大戏院

一出戏就如同一篇文章,文章里除了有文字,还必须有标点符号。标点符合有大有小,比如:句号、叹号、问号;也有小一点的,比如:分号、逗号、顿号等等。这些标点符合就约等于一个一个“节骨眼儿”。只要你在任何两个标点之间的地方按了快门,那这张片子一定是没“节骨眼儿”的,也就是内行说的:快门没在板上(意思就是:不合节奏)。

京剧《战宛城·思春》 索明芳 饰 邹氏

2011年11月12日(下午) 北京青蓝剧场

京剧真正的视觉冲击力来自演员的表演,尤其是很多细致入微之处,往往令人拍手叫绝、过目不忘。很多京剧表演艺术家晚年登台,大都已经不再使用当年的技巧绝活,但这种臻于化境的表演却举手投足都十分耐人寻味,这是几十年艺术沉淀的结果,真正的精华往往看起来十分“简单”。不明白这些,拍出来的东西就始终定格的是那些不合节奏的胡飘乱摆。

京剧《四进士》 张建国 饰 宋士杰

2014年5月3日(晚) 北京梅兰芳大剧院

那么京剧舞台摄影到底该从何处入手呢?我建议从学习拍摄演员出场亮相开始。一般来说,传统京剧里人物第一次出场都会在“九龙口”这个固定位置亮相,这是演员给观众的第一印象,因此神气都会尽量到位,优秀演员的出场亮相都极具光彩和神韵。不仅要注意肢体动作,最要紧的是眼神,快门按早了眼神没到位,迟了眼里的神就懈下来了,可就差这点儿眼神,片子的效果就相差甚远了。如果能抓拍到演员神气最足的那一瞬间,那么这张片子是不会差的。

三、关于“动感”

一些摄影师和摄影爱好者,热衷于抓所谓的“动感”,比如:“空中飞人”、髯口甩发的各种飘动、拧旋子或倒扎虎等技巧的某个瞬间等等。其实他们中大部分人对这种“动态”在戏曲舞台摄影中的作用认识比较模糊。无论静态、动态,其实戏曲舞台摄影拍神气是第一位的,有它则人物活,否则即便飘在空中也是“死”的。京剧无论文戏、武戏都得是“戏”,武戏中的各种技巧也都不能脱离“戏”这个字,正所谓:技不离戏。在我看来,文戏、武戏的拍摄方法总体来说是一致的,即:剧照定格出来的人物一定要在神气引领之下,手、眼、身、步协调一致,尤其注重眼神的表现,另外口型也要格外注重,否则它会严重影响人物面部的表情和神态。如果武戏的剧照不能体现角色的工架、气质、表情、情绪,或者至少是这其中之一的话,那么很难说这张片子是成功的,因为它舍本逐末,忽略了戏曲真正有冲击力的东西。

京剧《痴梦》 罗娟 饰 崔氏

2018年2月24日(晚),北京长安大戏院

“动感”剧照无非是台上演员各种技术动作的瞬间定格,其实这类片子最“刺眼”的部分,大都是演员在完成技术动作中因发力而导致的瞬间五官挪位或者面露凶相,我们很难把这样定格出来的舞台形象与赵云、高宠、任堂惠、武松等等联系在一起了。

京剧《挑华车》 李献洋 饰 高宠

2017年3月22日(下午) 北京戏曲艺术职业学院排演场

数码时代抓拍动态瞬间,如果戏曲舞台摄影只考虑动态而不顾其他,那就谈不上是摄影了,充其量是照相。戏曲舞台摄影,不是体育摄影。假如拍刘翔跨栏,只要他腾空瞬间即可,他脸上再怎么难看(使用爆发力瞬间脸上会显得狰狞)都无所谓,奋力拼搏嘛!拍《挑华车》高宠,这样就远远不够。我的标准:人的两腿前后踹平,左手持枪不僵硬,右臂山膀拉到位并且手型规范;脸上不狰狞,无呲牙咧嘴,双目炯炯,所体现的情绪与剧情吻合,而且整体必须体现美。同时满足以上条件才算一张合格的动态片子。灵动、变化全靠神气体现,不是靠动态,动态只是在神完气足的基础上,增加一抹亮色或者情绪的延伸,就好比是炒菜的调料,但如果无肉无菜单炒一锅调料,那是没有意义的。舞台摄影的片子必须体现美,且戏曲之美又并不等同于生活之美,至于表现到什么程度,就全看摄影师对京剧本体的认识水平和驾驭功力了。

四、戏曲舞台摄影与“戏”的关系

京剧是一门表演艺术,舞台上的一切表演都是有节奏的,因此除比较特殊的情况以外抓拍都不能脱离节奏。

京剧《群英会·回书》 黄德华 饰 蒋干

2011年6月19日(下午) 北京梅兰芳大剧院

戏谚云:戏不离技,技不离戏。它所揭示的是京剧里技巧与表演之间的关系。换句话说:京剧唱是“戏”,技巧乃至所谓的绝活是其中不可缺少的组成部分,但与此同时,技巧的展示又不能游离于“戏”外。脱离剧情、不顾人物身份而纯粹的卖弄技巧,一定是低档次的,至少是格调不高。这个道理在京剧舞台摄影中也完全适用。前时,我在某平面媒体看到一篇文章,批评当前中国摄影界存在的“片面强调(摄影)技巧,导致部分摄影人缺失了对中国本土摄影和本土生活体系的认识和把握”的现象,由此可见,京剧舞台摄影中出现的某些只注重表现个人“摄影技巧”,而忽视了对戏曲本质内容的把握和表现的现象,就是当前摄影界某些弊端在舞台摄影领域的直接投影。

京剧《翠屏山》

王立军 饰 石秀、常秋月 饰 潘巧云、倪胜春 饰 杨雄

2017年9月13日(晚) 北京长安大戏院

我认为京剧舞台摄影应当着力表现的是演员的表演,并在此过程中最大程度地体现美。很多摄影师对京剧本体的认识非常欠缺,因此他们似乎总希望通过一些个人的摄影技术和创意来丰富自己的作品,往往采用如连拍、多重曝光、慢速快门拉伸等方法,但事实上,真正学过摄影的人都知道,摄影是一门做减法的艺术,作品主题鲜明、构图简练,才是高境界;而某些对京剧本体缺乏认识的摄影师使用上述技巧拍摄的片子,往往人物定格的状态极差,而且制造出了很多视觉干扰。只体现了某种拍摄技巧,而把演员、表演乃至京剧都拍没了!这就相当于舞台表演中的为了技巧而技巧,或者纯粹是在表演技巧,我们只能称之为“杂耍”了。就戏曲舞台摄影领域而言,摄影技术必须为演员风采和戏的内容服务;如果台上的一切都是为摄影师展示“摄影技术”服务的话,那就是本末倒置!

京剧《战宛城》 赵永伟 饰 张绣

2012年10月20日(晚) 北京梅兰芳大剧院

京剧的舞台呈现是十分强调完整性的,从头到脚全要讲究一个“顺”字,即协调美观,而且要符合角色的身份、情绪,与此同时还要体现美。解放前的老剧照,大部分都是全身儿的,其实就是要表现演员的整体风貌,身上是否顺溜,神气好不好,脸上是否有戏,是通过剧照评价演员的最重要的三条标准,同时,这三条在审美上也是不可分割、缺一不可的。戏曲舞台摄影如果把上述三条都拍没了,而在对京剧本体没有认识的前提下去定格一些自认为很“艺术”的画面,这无异于盲人摸象,京剧艺术之美不是哪个人可以自定义的。戏曲舞台摄影师在拍摄时要考虑的问题非常多,而且要在众多应注意的内容中找到一个交叉点。

京剧《打金枝》 白金 饰 升平公主

2018年1月28日(晚) 北京长安大戏院

人像摄影师都要研究让拍摄对象“摆姿”问题,这类教程极多,也是一门学问。由此足见拍人像并非任何姿态都适合定格,好的姿态可以让拍摄对象更美,同时也会方便摄影师构图。戏曲舞台摄影都是演出过程中的抓拍,但事实上决非任何瞬间都适合定格为二维平面照片,到底演员在什么状态下最适合定格,难道不该好好研究一下吗?

京剧《春闺梦》 吕耀瑶 饰 张氏、张兵 饰 王恢

2014年11月2日(晚) 北京梅兰芳大剧院

京剧舞台上的喜、怒、哀、乐,都有不同的表现手段和艺术的美;不同演员、不同行当、不同角色,也都有各自的“美”。在我看来,戏曲舞台摄影的核心内容就是发现美,用镜头表现并尽可能地放大这种美。凭我们今天所使用的摄影器材,演员在台上做戏,举手投足的任何瞬间皆可定格为照片,但那只能叫“照相”;如果按舞台摄影来要求,则应该注意扑捉演员的神气,以及手、眼、身的协调一致,一切全要在戏里。由此可见,“照相”只是一个简单地“再现”;而“摄影”是在“表现”。

京剧《走麦城》 李玉声 饰 关羽

2011年12月17日(晚) 北京梅兰芳大剧院

京剧有句戏谚:一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼。由此可见演员的面部表情,特别是眼神的运用在京剧舞台表演中的作用是多么重要!因此,摄影师在拍摄舞台剧照的时候,也应着力表现和突出这些内容,围绕一个“戏”字做足文章。

我经常把自己拍的剧照拿给那些不了解京剧,甚至从来没看过京剧的朋友看,如果他们都能从照片里感受到角色的情绪或是被演员台上的气质所吸引,那么这说明该片至少捕捉到了“决定性瞬间”,算是有一定保留价值的剧照了。当然,剧照是否成功,也还需要戏曲演员、艺术家的共同检验。

京剧《青石山》 张凯 饰 吕洞宾

2016年3月13日(下午) 北京长安大戏院

摄影上讲,每张照片都应该有“兴趣中心”,而且一般来说,一张片子只能存在一个兴趣中心,舞台摄影当然也不例外。摄影是做减法的艺术,每张剧照都应该有摄影师要着重表现的部分,并且这个部分应该在片子里占非常突出的位置,让观者一目了然。

中日版昆曲《牡丹亭》

坂东玉三郎(日本国宝级歌舞伎大师) 饰 杜丽娘

2011年5月5日(晚) 国家大剧院

戏曲舞台摄影的拍摄内容虽然是戏曲舞台表演,但归根结底还得落实到“摄影”二字之上。中国的戏曲舞台摄影实际上是随着数码单反的普及,才使得社会大众有了参与的可能性,这之前普通百姓大都没有照相机也玩儿不起胶卷,能在剧场拍摄的人基本就是一些体制内的媒体记者而已。因此前人留下的成功经验和成熟理论并不多,也就是说戏曲舞台摄影这个领域至今仍处于比较初级的起步阶段。

本文系笔者根据十余年的拍摄经验总结而来,希望能起到抛砖引玉的作用。

孙觉非

2019年8月18日

-THE END-